2025年10月17日,中国高等教育学会学习科学研究分会2025学术年会在北京顺利召开。本届年会以“学习科学与教育创新发展”为主题,系统展示学习科学在中国教育改革与教学实践中的推动力量。其中,作为大会的重点主题工作坊之一,架起实验室与课堂实践的桥梁---WS14“基于教育神经科学研究证据的教育设计”工作坊由华东师范大学周加仙研究员组织,于当日下午在演播楼在线教育资源中心A区举行。本次工作坊由章熠(华东师范大学)与李霜(北京师范大学)共同主持,来自全国多地的基础教育一线教师以及教育科研人员参与交流研讨。

周加仙研究员长期致力于推动教育神经科学的学术发展与教学实践融合,在全国已经建立了数百家教育神经科学联盟校、实验学校与样板校。她指导与推动中小学幼儿园的教师将实验室的研究成果与一线的课堂教学结合起来,形成了以真实课堂问题为导向的研究范式,助力中国教育走向科学化、精准化与机制化的高质量发展道路。本次工作坊的教师主要来自教育神经科学研究型学校,以“教育神经科学的研究成果如何支持课堂教学改进”为核心议题,聚焦“用科学理解学习,用证据改进教学”这一教育理念,系统展示了该领域在儿童脑与认知发展、学科学习机制建构、融合教育支持路径以及学习能力提升策略等方面的教学转化成果,构建了“研究—实践”互为一体的学术研究共同体。来自中小学与幼儿园的一线教师通过一个个真实课堂的案例,具体呈现了教育神经科学理论在教学设计、教学实施与学习过程诊断中的实际应用,为推进循证教学、实现精细化教学设计提供了可操作的实践路径。

一、教育神经科学:“实践驱动的研究”与“机制驱动的教学设计”双向奔赴

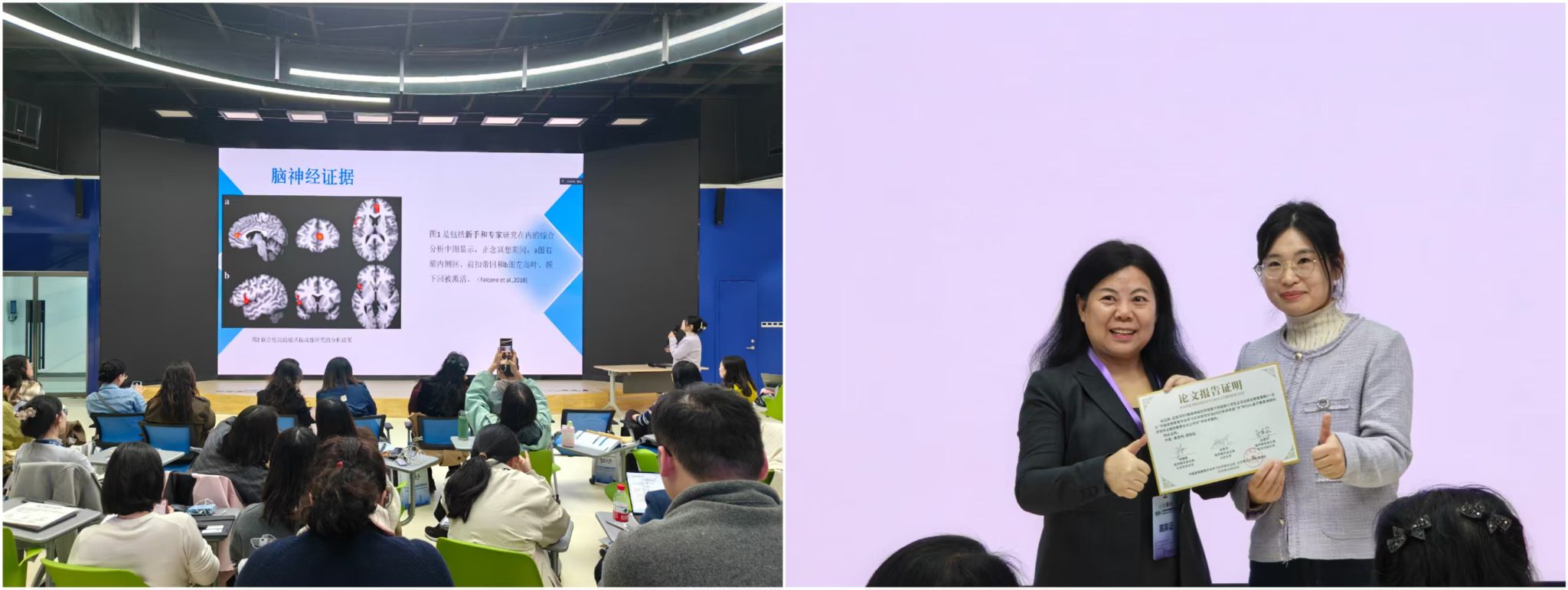

华东师范大学周加仙研究员做了特邀报告,为本次研讨会确立了学术基调与研究方向。周老师系统阐述了教育神经科学从“认知科学与神经科学的学科交汇”走向“学习科学与教育实践深度融合”的发展路径,指出教育神经科学的核心使命是以科学方法揭示出学习规律,以认知与神经机制的证据支持教学改进。她指出,教育神经科学的未来发展应坚持从“实践驱动的研究”走向“机制驱动的教学设计”。周老师以今年的诺贝尔经济学奖为例,指出这种文理大跨度的学科交叉研究是教育中的突破性创新。周老师进一步指出,在推进教育改革的同时重视伦理边界与实践规范建设,为实现高质量的教育体系提供新的科学支撑。

二、数学学习的认知发展机制与课堂循证设计

数学学习是典型的高认知负荷学习活动,涉及数量表征、逻辑推理、抽象概念转化与符号操作等复杂心理过程。传统数学课堂强调结果导向,但忽视学生学习过程中的记忆限制、表征切换成本与认知通道支持,从而导致“会做题但不会思考”的低效学习状态。本次工作坊中多位教师基于教育神经科学视角,围绕儿童数学认知机制展开了教学设计探索,为数学课堂质量提升提供了机制性证据。

来自上海市虹口区广中路小学的徐楠团队以《认识0》为例,展示了智力障碍学生数概念干预教学如何建立在神经认知规律基础之上。他们强调,“0”的理解不仅是符号辨识问题,而且还是数量缺失与逻辑判断的认知抽象,需要从操作性经验逐步过渡到概念性表征。团队通过“三层表征转换教学法”(生活情境→具身操作→符号抽象),帮助学生建立数量—符号—逻辑之间的稳定连接,体现了数学学习发展遵循“表征过程梯度递进”的规律。

在数学概念教学方面,来自上海市虹口区广中路小学的施赛凤团队以“相反数”教学为例,提出数轴表征与双通道对称加工模型。他们指出,相反数教学困难的核心在于符号与数量关系的脱节。团队运用数轴动态可视化、颜色编码与对称推理支持策略,让学生在“方向—距离—意义”三维坐标中理解负数,降低了数学学习的认知负荷。

三、语言理解与表达的学习机制研究

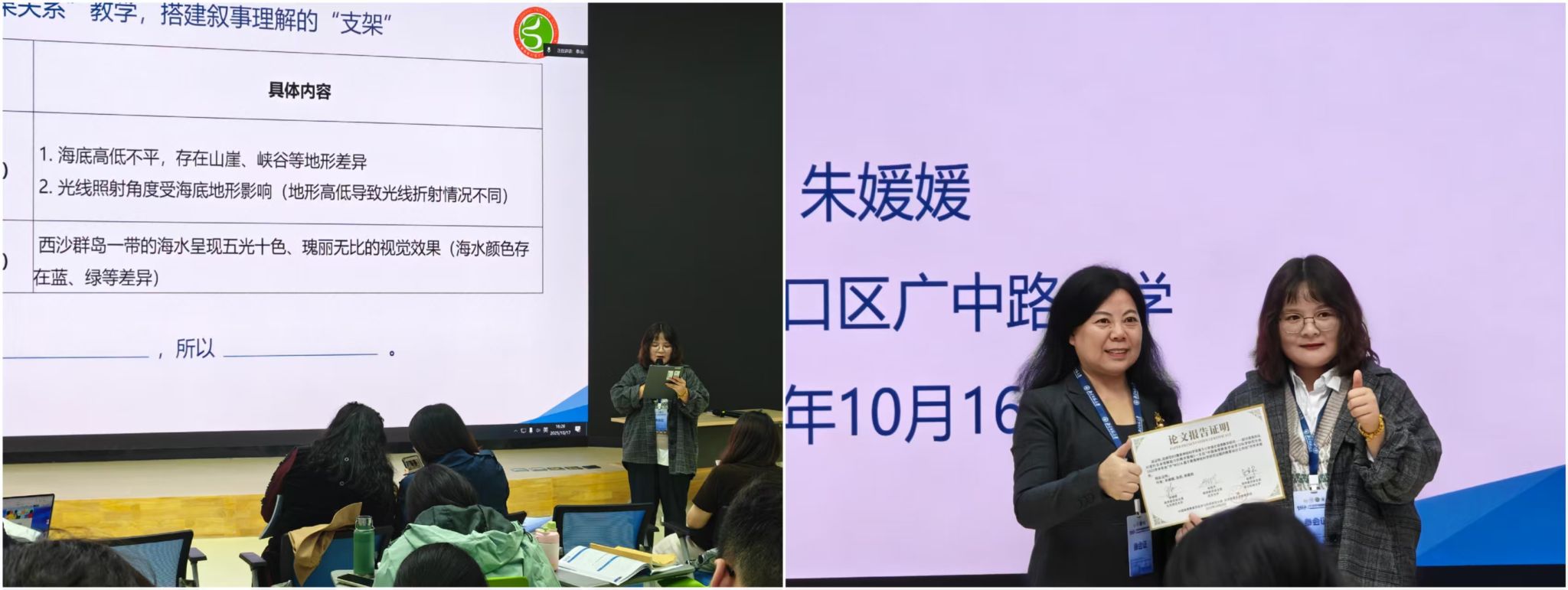

语言学习是人类高级认知发展的核心任务之一,涉及语音加工、语义建构、阅读理解与语言表达等多层次神经加工过程。在真实语文课堂中,教学往往聚焦知识灌输,却忽视了语言加工背后的学习机制,导致学生阅读效率低下、语言表达薄弱。来自江西与上海地区的教师团队从教育神经科学视角切入,探索语文教学如何实现“机制对齐式设计”,推动语言学习科学化。

来自沈阳市尚品东越学校的刘欣悦团队从教育神经科学的视角探讨了初中英语词汇教学策略优化问题。他们指出,词汇学习失败的原因往往并非记忆能力不足,而是缺乏有效的词汇表征路径,导致信息无法在大脑中实现稳定编码与提取。基于双编码理论(Dual Coding Theory)与语义网络理论,该团队提出“视觉表征 + 语义联结 + 场景记忆”的三阶段词汇学习路径,强调通过图像、语境、语义网络激活来降低词汇记忆负荷。他们设计的词汇网络图谱(Lexical Mapping)活动,不仅增强了学生的词汇记忆质量,还改善了词汇迁移运用能力,为第二语言词汇教学提供了明确的认知机制依据。

来自上海市虹口区广中路小学的朱媛媛团队则面向高年级语文课堂,展示了“读讲结合的语文表达训练模式”。她指出,语言表达能力并非自然生长,而是依赖语言输出训练激活语义网络连接。团队设计了“阅读—结构重组—口语表达—书面表达”的学习闭环,将阅读理解转化为语言表达的迁移路径,在课堂中构建真实语用情境,使语文学习成为可观察、可诊断、可训练的认知过程。

以上探索表明,教育神经科学不仅能够揭示语言学习的神经基础,还能推动语文课堂从文本教学走向基于理解机制的思维训练型语文教学。语文学习不再被简单理解为记忆积累,而是被重新定义为“语义建构过程”,其教学核心在于促进学生语言加工系统的发展。

四、艺术教育中的感知—认知通路激活与学习能力提升机制

艺术教育不仅是一种美育形式,更在认知发展、情绪调节与创造力建构中发挥关键作用。近年来的神经科学研究表明,音乐与绘画等艺术活动能够促进大脑多网络协同发展,增强听觉加工、节奏保持、空间表征与情绪理解等能力。本次工作坊中的艺术教育案例,从音乐认知与美术学习的角度,展示了艺术教育走向科学化的实践路径。

来自成都市双流区实验小学的向原林与罗贝莎团队分享了《教育神经科学赋能小学音乐欣赏教学实践》。团队指出,音乐学习不仅是一种情绪体验活动,更是涉及声音分析、节奏加工以及模式识别的高阶认知过程,其背后对应大脑颞上回、前额叶与小脑等功能网络的协同参与。基于这一认知基础,他们提出“结构化音乐欣赏路径”,通过“感知输入—结构辨识—情绪理解—意义建构”四阶段教学,使学生从“听音乐”走向“理解音乐”。他们在课堂中引入节奏可视化分析、动机主题识别与听觉注意训练等策略,显著提升了学生对音乐作品风格要素与情感内涵的理解能力,实现音乐教学从感性体验走向认知建构。

五、注意力调控与执行功能的教育干预策略

注意力与执行功能被认为是学习能力的“核心驱动系统”,贯穿所有学科学习过程。教育神经科学研究表明,学习困难往往并非知识本身无法掌握,而是注意维持能力薄弱、任务监控不足、工作记忆容量受限等问题导致学习低效。因此,培养学生的注意力控制与执行功能,是提升学习效能的重要教育支点。本次工作坊从不同学段呈现了面向注意力系统与执行功能的教学干预研究,展示了教育神经科学对学习能力训练的直接价值。

来自扬州市梅岭中学的李敏团队以“教育神经科学视域下思辨力培养的理论与实践”为主题,探讨课堂如何促进学生高阶思维的发展。他们指出,思辨力并非抽象能力,而是建立在工作记忆、抑制控制与认知灵活性等执行功能基础上的结构性能力。基于认知神经机制模型,该团队构建了“分析—比较—质疑—推论—论证”的学习过程模型,通过课堂辩证性提问、证据链构建训练与多源信息整合任务,激活学生前额叶认知控制网络,使思维训练具有清晰的机制路径。研究表明,结构化的思辨性学习活动不仅提高了学生的问题分析能力,也显著增强了他们的学习迁移能力,推动课堂从“知识教学”转向“思维培养”。

来自安徽省黄山市徽州区教研室的万欣团队带来了题为《“令行禁止”:军事化纪律训练对小学生自控力的神经机制研究》的实践探究。团队从执行功能理论出发,指出自控力本质上并非道德品质问题,而是一项依赖前额叶调控系统的核心认知能力,涉及抑制控制、行为监控与目标保持等心理过程。研究构建了“纪律动作程式化训练 + 指令反应延迟任务 + 行为反馈强化”三阶段教学设计,通过重复的程序性动作训练和即时反馈调节机制,提升学生前额叶执行网络效率,使自控行为从“外部被动约束”转向“内部主动调节”。研究验证了课堂中自控力训练的可行性,为长期困扰小学课堂管理与学习行为培养的问题提供了神经机制层面的解释与解决思路。

来自上海市虹口区广中路小学的黄京爱团队进一步从运动神经科学视角,展示了“基于教育神经科学证据的运动负荷管理方案”。他们指出,体育锻炼不仅提升体能,更通过促进脑源性神经营养因子(BDNF)分泌与海马区活动增强,改善记忆功能与注意保持能力。团队构建了“认知–运动双任务训练”结合“适度运动负荷调节”的课堂模式,实现在学业学习支持中的运动干预应用。他们的研究表明,适度运动是提升认知灵活性和注意稳定性的有效教育路径。

来自江西南昌理工学院文法学院的鲁思炜团队关注低龄儿童的情绪调节与专注力养成问题,开展了“教育神经科学视角下的低龄小学生正念训练实践”研究。正念训练不仅是一种心理方法,更是一种基于神经机制的学习能力提升路径。研究表明,正念训练通过强化个体对当下注意的觉察能力,能够增强前扣带回和背外侧前额叶皮层的功能连接,从而改善注意维持与冲动控制能力。研究团队构建了“呼吸觉察—身体扫描—情绪标记—专注回归”的课堂微正念训练模型,在语文、数学学习中融入“专注回归环节”,有效减少课堂分心行为,提升学习持久性。该研究展示了教育神经科学如何通过可操作性策略服务小学真实课堂。

六、融合教育中支持特殊学习者的神经机制路径

教育公平的核心在于为每一位学习者提供适切的学习支持,这使得融合教育成为教育现代化的重要组成部分。然而,在真实课堂中,特殊学习的需求往往被经验判断所替代,缺乏机制分析与教学策略依据。本次工作坊中,来自辽宁与上海的教师团队展示了教育神经科学如何为特殊儿童学习支持提供诊断性视角与教学干预路径,推动融合教育真正走向“科学支持型教学”。

来自上海市虹口区密云学校的丁霞团队聚焦于自闭症儿童音乐学习的独特困难,开展了“基于教育神经科学证据的自闭症儿童音乐教学设计”研究。他们以《母鸡孵蛋》为案例,尝试将节奏感知、情绪调节与多感官整合等神经机制证据转化为可操作的课堂设计策略。报告强调,自闭症儿童在听觉加工、节奏同步与社会性注意方面具有明显差异,基于教育神经科学研究证据的音乐教学任务,有助于提升他们的音乐参与度与学习兴趣,能够有效改善自闭症儿童的脑功能连接、情绪调节与认知控制能力。通过将音乐结构拆分、利用视觉提示支持节奏理解、采用结构化的感官通路引导等方法,团队展示了一条“机制驱动—情境化—结构化”的教学路径。该案例不仅丰富了教育神经科学在特殊教育场域的实践维度,也为未来面向自闭症群体的艺术教育设计提供了可借鉴的范式。

七、人工智能素养与未来学习能力的神经机制研究

随着人工智能技术的快速发展,编程教育和AI素养培养已成为未来教育的重要内容。然而,现实课堂中关于“学生如何在学习编程中发展思维能力”这一问题仍缺乏教学机制解释。本次工作坊将教育神经科学视角引入AI教育研究,不再将编程教学视为单纯的技术训练,而是从大脑认知机制出发,探讨编程如何促进认知发展、思维提升与学习迁移。

来自上海市宝山区南大实验学校的刁钰曦团队探索了教育神经科学如何赋能人工智能编程教育,带来了《基于教育神经科学的人工智能编程课程教学方法设计》的实践研究。他们指出,编程学习不仅是一种技能训练,更是一种涉及工作记忆、逻辑推理、错误监控与问题分解等高阶认知系统协同运作的复杂学习活动。基于这一学习机制分析,团队构建了“算法图式支架 + 程序结构分层编码 + 错误调试元认知循环”的教学模式,通过可视化流程图降低初学者的认知负荷,通过即刻调试反馈训练认知监控能力。研究表明,该教学模式显著提升了学生的逻辑思维能力和编程问题解决效率,展示了教育神经科学在STEM教育领域的应用潜力。

八、教育神经科学推动课堂改革的实践共同体构建

教育神经科学的价值不仅在于解释学习机制,更在于推动课堂教学实践变革。本次工作坊中,多位来自基础教育一线的教师展示了区域协同教研背景下的课堂研究实践模式,体现了教育神经科学研究“走向现场、走进课堂、走向真实教育问题”的实践导向。这些探索显示,教育神经科学并非高冷的实验学科,而是一门可以与教师专业成长深度结合的应用型科学。

来自江西省九江市浔阳区湖滨桃园小学的蒋莉老师从教育改革的系统视角,提出了“破解‘脑—教’脱节的实践路径”这一重要议题。她指出,当前教育界在引入脑科学时常出现两个误区:一是“知识标签化”,将脑科学停留在概念宣传层面;二是“应用表面化”,缺乏基于学习机制的教学结构重构。她强调,真正的教育神经科学应用不应停留在“课堂活动换皮肤”,而应聚焦于“学习机制进课堂”。为此,她提出“课堂认知诊断—学习路径优化—教学反馈循环”的教学改进模型,在学校层面构建“神经科学支持的教学改进体系”,推动教育改革从理念落地为实践。这一研究为教育神经科学走向学校系统改革提供了实践范式。

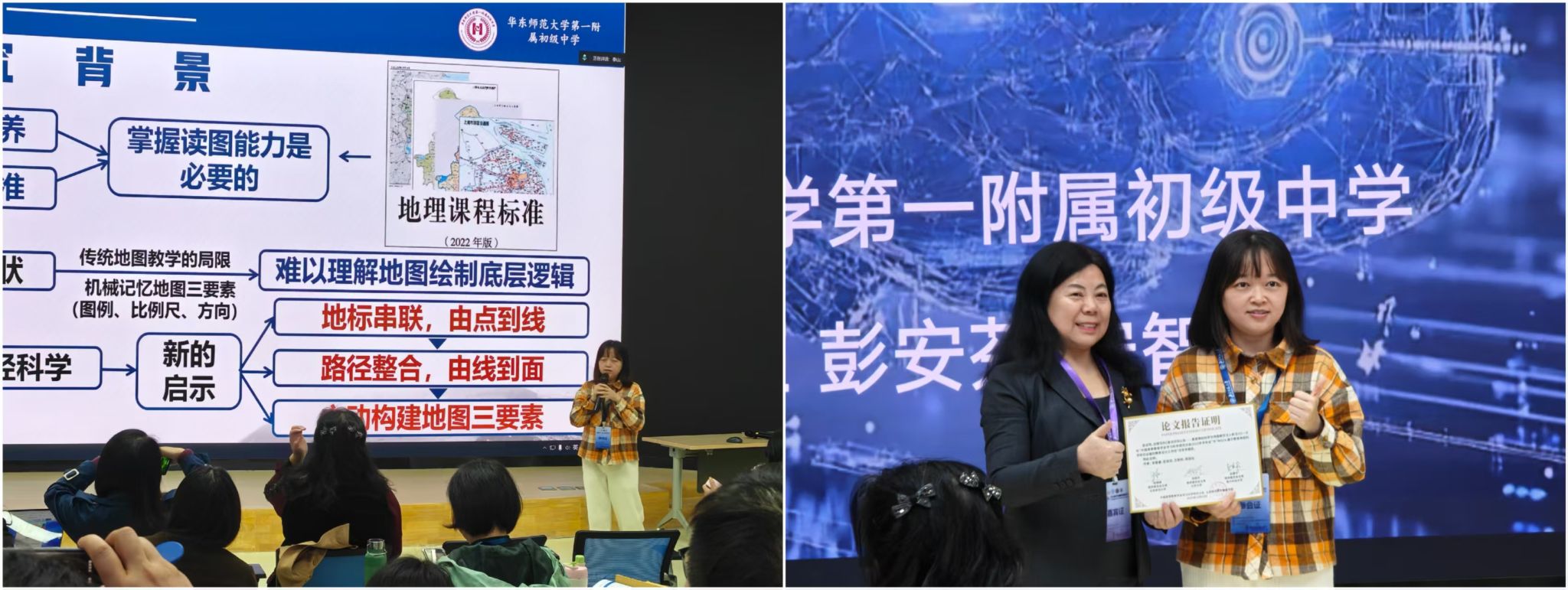

来自华东师范大学第一附属初级中学的安智睿团队以《激活空间认知——教育神经科学为地图教学注入新活力》为主题,展示了学习机制如何为地理学科教学赋能。研究指出,地图学习的核心在于空间信息的编码、转换与心智表征的构建,其背后依赖顶叶与海马区的空间认知神经网络。因此,地图教学不应停留在“图像识读训练”,而应发展学生构建“空间表征模型”的能力。团队通过“空间方位感知—符号图式构建—空间推理迁移”的学习路径设计,让学生完成从“看懂地图”到“用地图思考”的能力跃迁。其研究不仅拓展了教育神经科学在地理学科的应用,也为“认知机制进入课堂教学设计”提供了示范。

来自成都双流区实验小学的闫瑾、王晨园团队聚焦低年级儿童学习行为自我调节能力支持。在报告《以教育神经科学为导向的小学低段文具使用》实践研究中,他们提出了看似简单的“文具摆放与使用”问题,本质上涉及注意控制、计划能力与自我管理等执行功能核心要素。通过“任务结构可视化 + 操作步骤序列化 + 规则建立内化”的学习策略,使学生形成对学习情境的掌控能力,从“被动遵守课堂规则”迈向“主动组织学习行为”,实现学习能力的底层支撑。

结语:让教育回归学习本身,让教学建立在证据之上

本次WS14“基于教育神经科学研究证据的教育设计”工作坊展示了教育神经科学在中国教育实践中的深度应用图景。来自学前教育、语文、数学、音乐、美术、体育教育、人工智能教育与融合教育等多个领域的教师,以真实课堂问题为驱动,以教学设计为载体,以学习机制研究为支撑,形成了一系列面向学习过程、教学机制与能力发展的实践案例。

从本次工作坊的学术内容中我们可以清晰地看到三大趋势:

第一,教育研究正在从“经验型教学”转向“机制驱动型教学”。

课堂里不再是传统的以经验推进的教学,而是以学习过程为核心的认知系统设计。教育神经科学让教师更深入理解学生“为什么学得慢”“为什么记不住”“为什么难以迁移”的原因,为精准教学提供理论依据。

第二,教学改进正在从“教法创新”走向“学习过程重构”。

课堂改革的突破口不再是简单地增加课堂活动形式,而是在理解大脑如何处理信息的基础上,优化教学方法,提高学生的思维质量、注意品质与学习效率。

第三,教师队伍正在从“任务执行者”成长为“学习科学推动者”。

本次工作坊展示了大量教师成为“研究型教师”的实践转向,构建了“教学-研究-改进-共享”的共同体机制,推动教育神经科学在基础教育扎根生长。

作为本次工作坊的发起人和组织者以及教育神经科学研究型学校的创立者,周加仙研究员带领基础教育领域的教师,积极推动科研与课堂融合的研究生态建设。在她的学术引领下,教育神经科学正从理论研究走向真实的教育场景,形成“问题发现—机制研究与分析—教学设计—课堂验证—教学改进”的迭代提升的良性循环过程,逐步构建面向未来的精准、科学、有效的教育实践。

教育的终极问题不是“教了什么”,而是“如何促进学生更科学有效的学习”。教育神经科学为这一问题提供了更加接近学习本质的解答路径。本次工作坊不仅呈现了高质量的课堂研究成果,更展示了中国学者与教师探索学习科学的实践勇气与理论自觉。未来,教育神经科学将继续为中国教育提供科学支撑,推动教育从经验走向证据,从推测走向科学,从而为教育强国建设提供一条科学的道路。

(撰稿:厉伟,审校:周加仙)