2025年8月20日,中国高等教育学会学习科学研究分会第三届杰出青年学者训练营活动围绕“技术前沿”与“职业发展”两大主题展开,在跨学科交流与思维碰撞中,呈现出一幅教育神经科学交叉融合、智慧引领未来的生动学术画卷。

神经影像技术前沿:拓展教育神经科学研究的新视野

上午,华东师范大学儿童脑成像中心副主任黄楚中教授通过线上授课方式,为学员带来了题为《教育神经科学的磁共振研究方法与前沿》的专题讲座。他深入剖析了fMRI技术的高空间分辨率优势,及其在揭示学习、发育与老化神经机制中的研究中的重要价值,帮助学员们从脑结构与功能网络相结合的视角开拓研究的思路。

随后,中国高等教育学会学习科学研究分会副秘书长、华中师范大学李秀晗副教授作了《青年学者职业生涯规划》报告,她从青年教师(“青椒”)的现实困惑出发,围绕科研选题、研究设计与申请书撰写等方面提供了系统指导,强调青年学者应“明确个人定位,制定可行计划”,将个人成长与国家科研战略紧密结合起来。

学员研讨:交叉学科视野下的青年创新

下午,“教育神经科学的前沿与应用”主题员研讨精彩纷呈。青年学者们围绕脑电(EEG)、近红外(fNIRS)、可穿戴传感等前沿技术展开深入交流,展现了教育神经科学在艺术教育、特殊教育、教师培养与临床训练中的广阔前景。

南昌师范学院博士后姜璐洁以新近获批的江西省教育科学规划常规课题《脑电数据驱动的师范生钢琴应用技能分层指标构建与应用研究》为例,分享了如何利用脑电数据构建钢琴技能分层评估体系的实践转化研究,为音乐教育提供了科学化、个性化的教学支持。该研究不仅推动艺术教育与神经科学的融合,也为师范生技能培训提供了新的思路。

济南大学心理学院副院长李开云教授分享了《教育神经科学视角下孤独症儿童的评估和干预》。她的团队运用近红外超扫描(fNIRS hyperscanning)技术和机器学习的方法,研究孤独症儿童共情与注意的神经机制,并探索神经调控技术(如tDCS、iACS)在干预中的应用潜力,为特殊教育提供了坚实的科学依据。

浙江师范大学的李华云副教授报告了《职前教师思维模式影响因素、心理机制与干预研究》。她通过行为实验与神经机制相结合的探究方法,分析了成长型思维与固定型思维教师在面对挫折反馈时的差异,并设计了系统干预模块,以提升职前教师的心理韧性与教学适应能力。

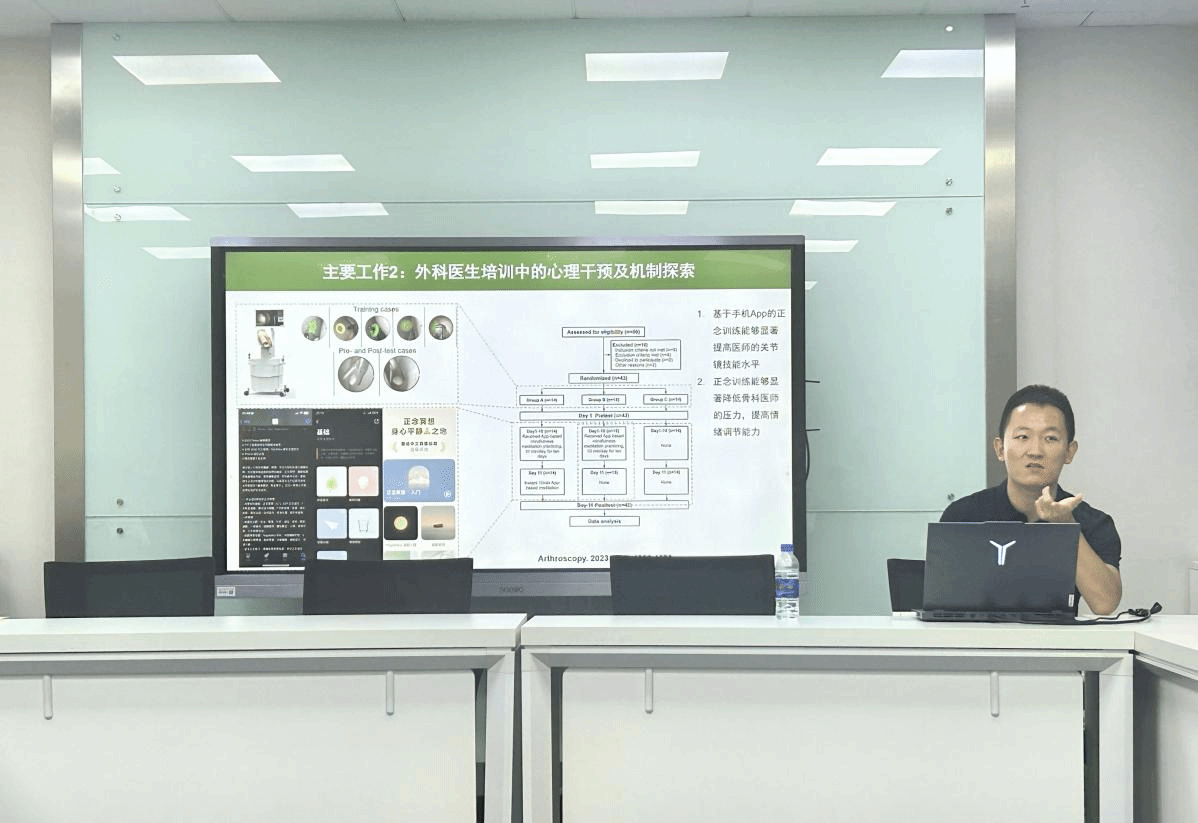

南方医科大学珠江医院临床技能中心的厉伟博士从临床教育出发,作了《教育神经科学视角下的临床技能学习研究》的报告。他结合骨科手术技能训练与神经认知机制,探讨了“隐性知识”转化为“显性技能”的神经基础,为医学模拟教学与临床胜任力培养提供了新视角。

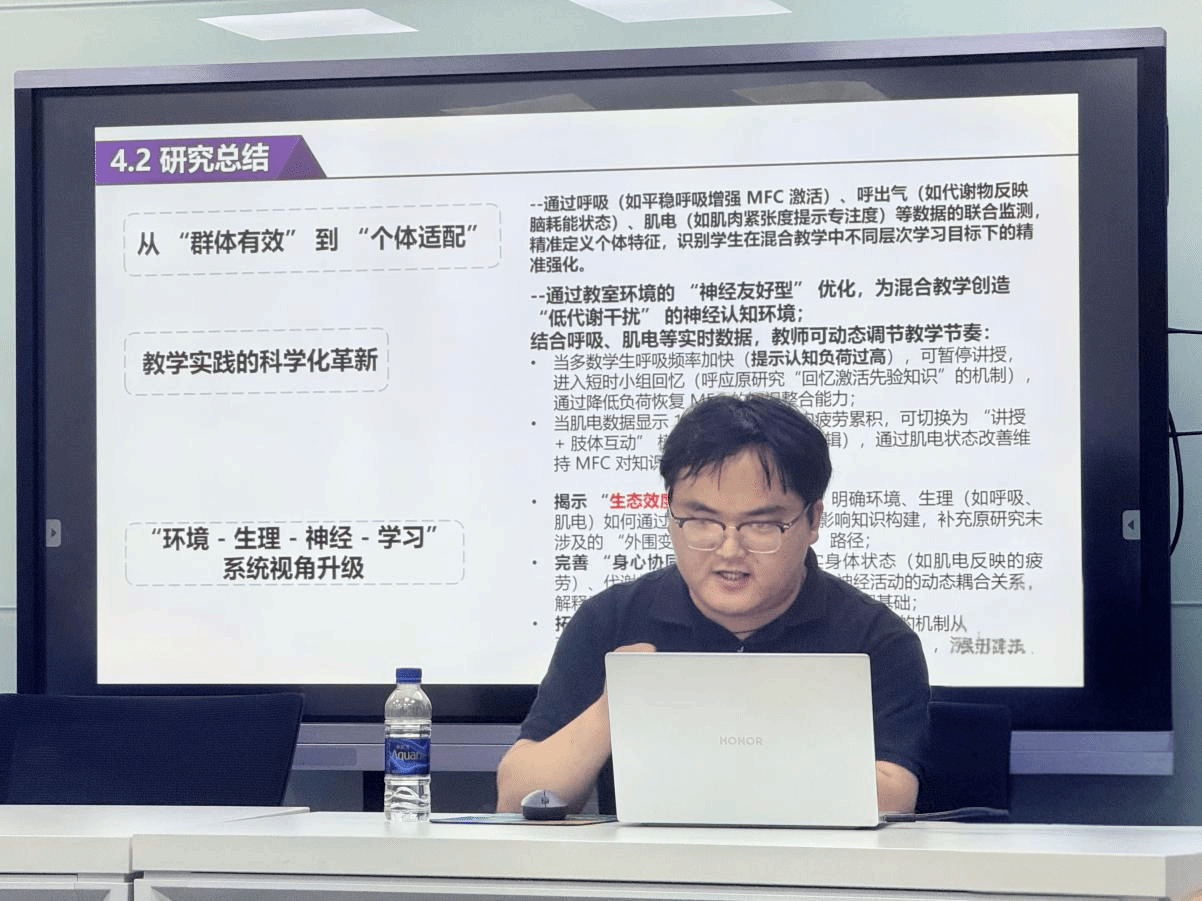

清华大学环境学院博士研究生王兴伟以《融合可穿戴传感技术的教育神经科学研究思考》为题,介绍了柔性触觉传感器技术在教育场景中的应用前景。他提出将高精度传感技术与教育神经科学的研究相结合,为实现更自然、更沉浸的学习过程监测与反馈提供了新的技术路径。

每位青年学者汇报后,周加仙教授都进行了精彩点评。全天活动既有顶尖专家的高瞻引领,也有青年学者的思维碰撞,充分展现了教育神经科学连接“脑科学与课堂”、贯通“实验室与临床”的强大生命力。跨学科的交流与方法论的突破,为破解我国教育改革发展中的重点难点问题提供了新的研究路径和实践方案,也为青年学者的成长注入了强劲的动力。

(图文:康九星、李霜;修改与审核:周加仙)