2025年10月17日至19日,中国高等教育学会学习科学研究分会2025学术年会在北京师范大学海淀校区顺利举行。本届年会主题为“智创未来:学习科学与智慧教育新范式”,汇聚全国众多高校与科研机构的专家学者,共同探讨学习科学在数字化时代的前沿进展与教育变革路径。LS7子会议聚焦“学习科学与教育创新”主题,共计收稿72篇论文,最终录用论文稿件34篇,录用率47.2%。本次子会议的开展,吸引了来自上海交通大学、华中师范大学、中国海洋大学、西北师范大学、南京师范大学等高校的师生学者参加。

为保障高质量的汇报与充分的学术交流,LS7子会议特设立两个会场同步开展汇报。分会场一由西北师范大学康健博士、杨文静博士以及南方科技大学孙子涵博士共同主持;分会场二由南方科技大学冯雪琦研究助理教授与刘琨博士共同主持。子会议开始前,来自南方科技大学未来教育研究中心的赵建华教授作为特邀嘉宾致欢迎辞并做了开场报告,赵建华教授以“教育具身智能:现状与趋势”为题,从“具身认知”理论出发,阐释了“教育具身智能”新范式:即让AI融入机器人等物理实体,在与真实世界的交互中学习进化。报告不仅勾勒了人形机器人的应用前景,更展望了神经符号融合等前沿趋势将如何重塑学习方式,其深刻洞见引发了与会学者的广泛共鸣。

赵建华教授作分会场报告

在随后的学术汇报中,来自全国各高校的研究者探讨了教育领域中的多个热点议题。与会学者们从不同角度应用实证研究阐述了教育创新的过程与效果,为教育实践提供了创新的思路和方法。

在第一分会场上半场,有四位汇报者围绕自己的学术研究开展汇报交流。首先由西北师范大学康健博士开展汇报,他通过结构方程模型与模糊集定性比较分析,系统揭示了中小学教师应用人工智能的影响机制,提出职业认同是技术接受的重要变量,为推动教师数字素养提升提供理论支撑。重庆城市科技学院屠娟等关注“数字弱者”群体,探讨AI依赖所导致的可行能力剥夺问题,提出三维协同治理机制,推动技术从“替代性拐杖”向“发展性支架”转型。辽宁师范大学赵英俊等通过多模态话语分析,揭示AI如何通过多模态形式增强课堂互动与教学意义构建。南京师范大学杨春梅研究聚焦生成式人工智能在项目式学习中扮演的“情境创设者”和“问题引导者”等关键角色,提出六步骤循环模式以提升学生问题解决能力。

第一分会场上半场参会者汇报

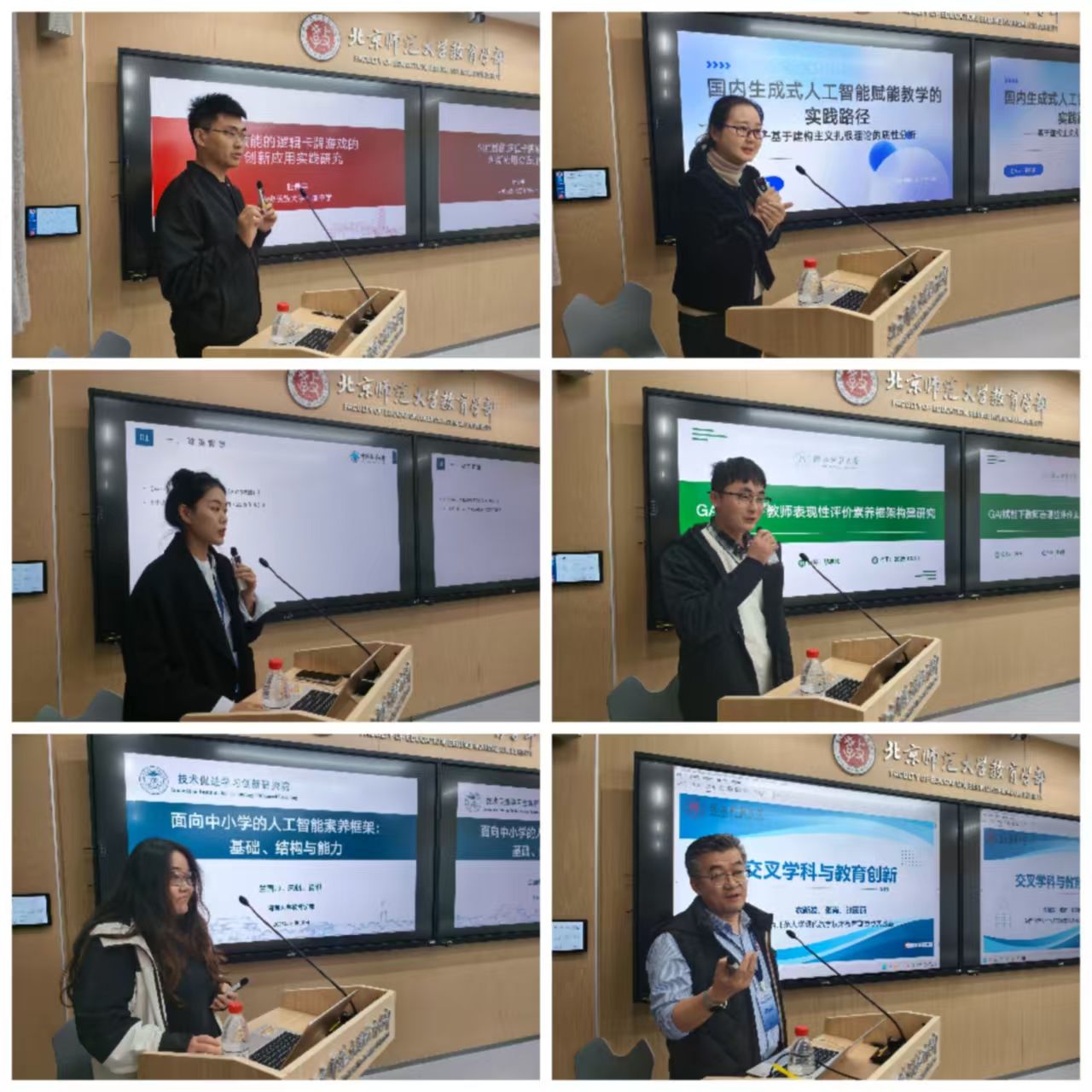

在第一分会场下半场,中央民族大学附中杜贵宇等六位汇报者针对自己的研究开展汇报。杜贵宇的研究创新性地将AI技术引入高中形式逻辑教学,开发逻辑卡牌游戏,探索“学—练—评”一体化教学新模式。江汉大学郭东坡等人汇报了基于建构主义理论对国内生成式人工智能赋能教学的实践路径。中国海洋大学王龙欣等人对AIGC环境下学习者设计提示语的实践特征进行阐述。浙江师范大学胡启慧汇报了团队构建的AI赋能下教师表现性评价素养框架。河南大学宋帆等借鉴OECD发布的AILit框架,提出适用于中小学的人工智能素养体系,为基础教育AI教育的系统化发展提供指导。陕西师范大学衣新发系统阐述了交叉学科与教育创新对我国教育高水平发展的作用。

第一分会场下半场参会者汇报

在第二分会场上半场,有六位汇报者围绕自己的学术研究开展汇报交流。首先由暨南大学华文学院苏宝华进行汇报,她的研究探究了“个性化场景AI Agent”在国际中文教学中的应用,利用构建沉浸式学习与智能反馈机制,有效缓解留学生学习中的交际与差异化难题。上海青浦兰生学校贺渊等人以“探究物质的导热性”为例,提出数字技术支持下的初中科学推理教学模式,为“双新”课程改革提供实践路径。沈阳师范大学谭晓颖等人构建“感—探—析—辨”的科学思维型教学模式,借助AI识别学生迷思概念,推动小学科学教学的智能化与深度化。河北师范大学白然等人基于对513名教师的问卷分析,发现技术自我效能、自我调节学习和终身学习倾向是教师个人学习环境构建的关键因素,强调提升教师数字素养。西南大学张家军等人基于风险社会理论,系统分析教育数字化转型中的潜在风险,提出以人文价值为导向的系统治理策略。武汉市黄陂区教育局张恒等人提出了“认知—情感—行为”的三维协同育人模型,结合VR与项目式教学,有效提升学生情感体验与价值认同,破解思政教育碎片化问题。

第二分会场上半场参会者汇报

在第二分会场下半场,有五位研究者针对自己的论文开展汇报交流。中国海洋大学陈相洁汇报了通过论证式教学实验,验证社会性科学议题有助于提升小学生的证据评估能力与科学态度。浙江师范大学方康等人基于5E教学模式设计Mind+编程课程,研究表明该课程显著提升大学生计算思维能力。江汉大学龚菂发现智慧教室“1+N”教学模式下,学生的学习环境偏好显著影响其深度学习表现。华南师范大学李雨欣等人借助AI多模态感知技术,提出课堂互动质量对学习成效的“认知—情感”双路径机制,指出城乡课堂在情感支持与互动稳定性方面存在差异。廊坊师范学院李清贤等人发现家庭媒介生态在数字媒体使用对小学生执行功能影响中具有中介作用,强调家长媒介动机的重要性。廊坊师范学院李春莉等人则指出,五年级学生的社团参与频率与时长显著影响注意力水平,凸显课外活动对学生认知发展的积极作用。

第二分会场下半场参会者汇报

会议最后,南方科技大学赵建华教授与香港大学陈桂娟教授对各位汇报者的论文进行了深入点评与专业指导,并对本次子会议的研讨成果进行了精彩点评与总结。

赵建华、陈桂娟教授点评总结

本次LS7子会议汇报论文凸显两大特征:一是聚焦人工智能与教育的深度融合。议题从宏观的AI素养框架构建,到微观的AIGC赋能项目式学习、构建动态教学路径等具体应用,并前瞻性地探讨了AI依赖等治理问题,思考全面而深入。二是立足真实教育场景,关注学生核心素养培养与认知发展过程。多项研究致力于通过项目式学习等方式培养学生的科学推理、计算思维等高阶能力,并持续探索学习的内在机制。总体上,会议展示了学习科学与教育创新领域的研究成果与实践路径,为推动教育创新供给了宝贵思路。感谢所有参与者的热情参与与贡献,期待未来共同推动学习科学与教育创新的进一步发展与实践。

参会者合照(部分)

中国高等教育学会学习科学研究分会

2025年10月23日

(撰稿:康健、杨文静;审校:孔晶、赵建华)